ごあいさつ

おひとり暮らしの方のサポートや終活

お悩みの一例

・独り暮らしの自分は誰を頼れば‥

・もし病院や施設で緊急連絡先を求められたら‥

・自宅や不動産、預貯金の管理をどうすれば‥

・ひとりでの生活、遺品をどうしよう‥

・病院や施設、役所への支払などはどうしたら‥

・自分の葬儀やお墓などについて決めて、信頼できる人に任せたい

お客様に合った最適な終活プランを提供します

お気軽にお問い合わせください

身元保証機関との契約は慎重な検討をしてください

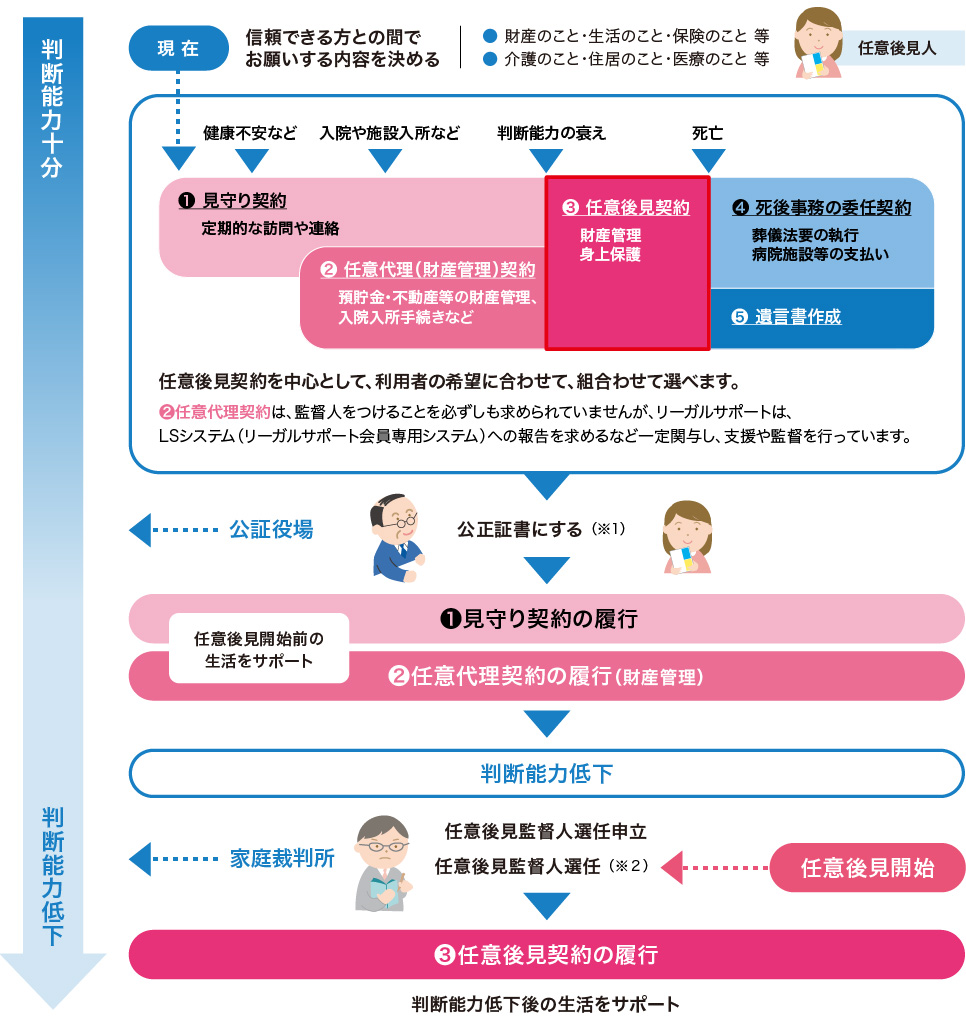

任意後見制度

〜将来の安心のために今から備える〜

任意後見制度は、将来のために、支援する人も支援内容も自分であらかじめ決めることができる制度です。すでに判断能力が不十分な方が利用することができる法定後見制度に対し、現在、本人の判断能力に問題はなく、今は何でも自分で決められるけれども、将来が不安だという方が利用できる制度です。

- 一人暮らしで身寄りがないので、将来、入院した時の手続きや支払いが心配だ。

- 将来、もし認知症になったら困る。銀行や市役所等の手続き、施設の入所手続きやその支払いはどうすればいいのか…アパートの管理や所有している土地を売却する必要が出てきたらどうすればいいのか…

1見守り契約

今現在、自分で何でもできるけれども、将来が不安で、今から少しでも安心したい方に利用をお勧めできるのが、「見守り契約」です。判断能力が低下する前から定期的に面談をしたり、連絡をとったりすることで、生活の状況や健康状態を確認し、あなたを見守ります。あなたに代わって契約などはしませんが、ホームドクターのような気軽な相談相手として、信頼できる方と常に繋がっている安心感を得ることができます。

2任意代理(財産管理)契約

現在、既に病気や身体の障害によって財産の管理ができなくなっている、介護サービスの手続きが難しいとの心配がある方や、将来、病気など身体的な面が心配で、そのような場合に備えたい方にお勧めするのが、「任意代理(財産管理)契約」です。例えば、通帳の保管や預金の引き出し、各種支払い、介護サービス・入院手続きなど、契約で決めた手続きをあなたに代わってしてもらうことができます。

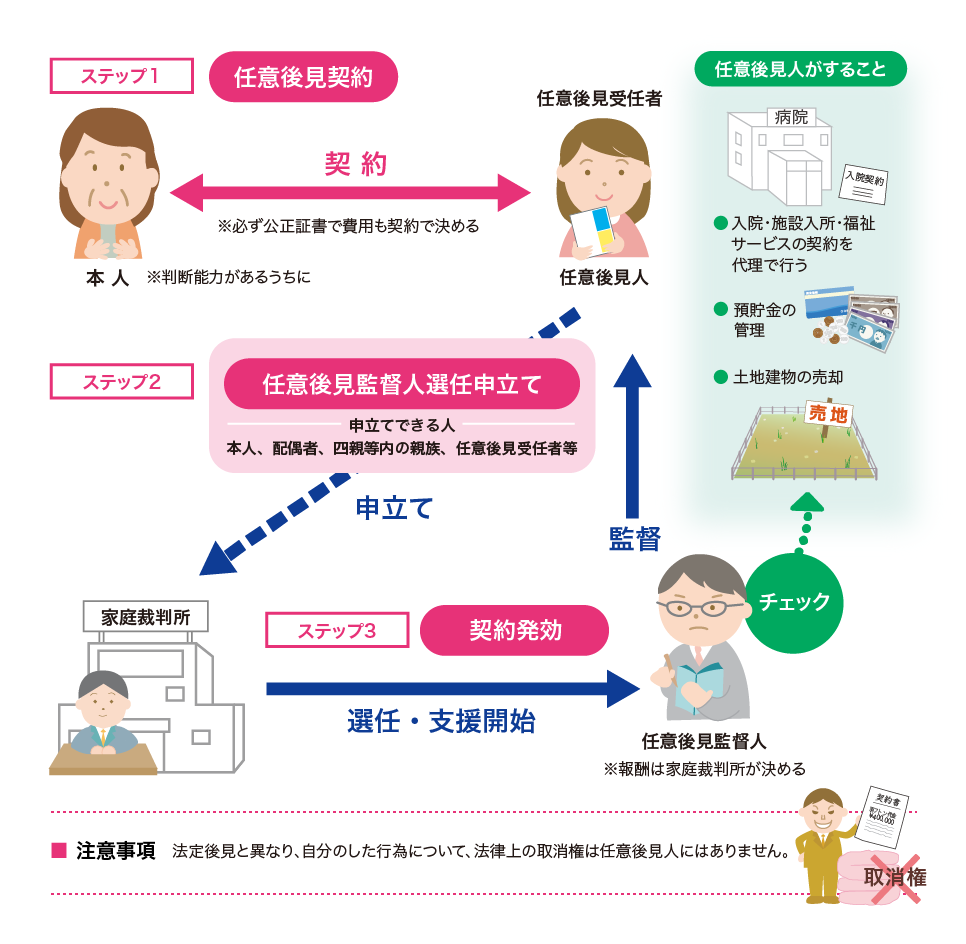

3任意後見制度の仕組み

判断能力に不安が生じた後に支援が始まります。

任意後見制度の

3つのステップ

- ステップ1

- 支援してくれる人(任意後見受任者)と任意後見契約を締結します。

- ステップ2

- 判断能力が衰えた時に、家庭裁判所に任意後見監督人選任申立てをします。

- ステップ3

- 任意後見監督人が選任されて、任意後見が始まります。

任意後見制度の特徴を知っておきましょう

利 点

検討が必要な点

「任意後見制度」ここが知りたい!

任意後見制度を利用する際にはさらに詳しくその特徴を知っておきましょう

- 任意後見契約では、私の代わりにどんなことをしてもらえるのですか?

- 任意後見人や任意後見監督人へ報酬は?

- 一度締結した任意後見契約は変更できますか?

- 任意後見契約を解除できますか?

4死後事務の委任契約

任意代理・任意後見契約は、本人が死亡すると、その時点で終了してしまいます。それでは、入院費の清算・葬儀・納骨などはいったいどうなるのでしょうか。このような問題に対応するために、任意後見契約とあわせて定めておくと安心なのが、死後事務の委任契約です。

亡くなった後の支援です

あなたの気持ちを尊重して、人生の最後をしめくくるための契約です。

死後事務の

委任契約で

できること(例)

- 医療費などの支払いに関する事務

- 老人ホームなど施設利用料の支払いなどに関する事務

- お通夜や葬儀、納骨、永代供養などに関する事務

- 行政官庁などへの届出事務

- 家財道具や生活用品などの処分に関する事務...など

5遺 言

遺言は、最後の自己決定です。

そして、残された者への最後のメッセージです。

私が私であるために、今できるもう一つの仕組みです。財産は自分の生きてきた証でもありますが、天国に持っていくわけにはいきません。自分の財産をだれに、どのように分けるのか。遺言があれば、遺言が優先されます。

遺言があった方が望ましいケース

相続人の間で、遺産分割協議をするのは難しいと思う…

- 子がなく、たくさんの兄弟がいるが、配偶者に話し合いをさせるのは大変そうだ。

- 兄弟姉妹もすでに亡くなっており、付き合いのない甥姪がどうも何人もいるようで、連絡をとるだけでも難しいと思う。

- 財産が今住んでいる土地建物だけしかないから、自宅を配偶者が相続する代わりに兄弟や甥姪に現金を支払うとなると、自宅の売却も…。自宅に住み続けられるようにしてあげたい。

- 障害をもった子に多く遺したい。

- 障害をもった長男の面倒を見てくれている長女に多く遺したい。

相続人でない者に遺産を分けたい。

- 相続人が一人もいないから、せっかくなら、お世話になった方や施設に財産を遺したい。

- 動物愛護団体やユニセフなど、社会のために寄付したい。

- 長男が死亡した後も、ずっと長男の嫁が世話をしてくれているので、お礼の気持ちとして遺産を渡したい。

- 内縁関係の妻や夫(事実婚)がいるので、連れ添ったパートナーの生活を守りたい。

- 兄弟姉妹以外の各相続人には一定の割合の相続権を保障する「遺留分」を請求する権利があります。

遺言で決定できること

- 財産に関すること

- 遺贈・相続分の指定・遺産分割方法の指定・配偶者居住権・

遺言執行者の指定・生命保険金受取人の指定 など

- 相続人に関すること

- 推定相続人の廃除・祖先の祭祀主宰者の指定 など

- 遺言は取り消す(撤回する)ことができます。

- 希望などのメッセージ「付言事項」を書き残すことができます。「私は、良き妻と良き子供たちのお蔭で、今まで楽しい人生を送ることができた。これはなにものにも替えられない幸福であり、深く感謝する。子供たちは、母親にいつまでもやさしくし、くれぐれも遺産争いなどはせず、仲良く暮らしてほしい。」

遺言のしかた

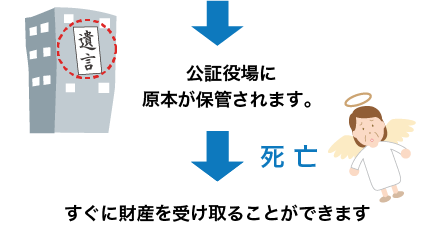

公正証書遺言

あなたの意向をもとに公証人が遺言書を作成します。公証役場で遺言をしますが、自宅、病院などでもできます。

「公正証書遺言」のメリット

- 家庭裁判所の検認手続きが不要で、遺言者の死亡後、ただちに執行できます。

- 遺言の内容、真偽などについてのトラブルを未然に防止できます。

- 改ざんなどの心配がありません。

「公正証書遺言」のデメリット

- 数万円の費用がかかります。

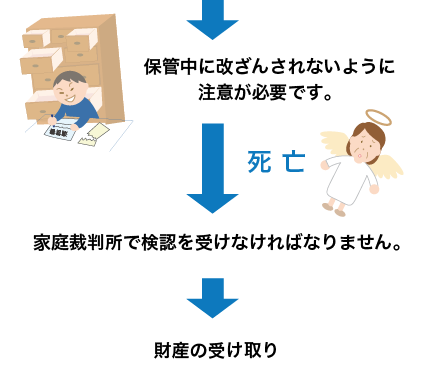

自筆証書遺言

自分で全文と日付・名前を書き印鑑を押します(財産目録は自書の必要はありません)。間違えたときの訂正方法が決められていますので、注意が必要です。

「自筆証書遺言」のメリット

- いつでも簡単に作成することができます。

「自筆証書遺言」のデメリット

- 専門家の関与なく作成した場合、気持ちは伝わっても、遺言の内容が不明確になるなど、遺言による処分ができなくなることがあります。

- 改ざん・紛失等の危険があります。また、発見されなかったときは、せっかく遺言を書いてもその意思は実現されません。

- 家庭裁判所の検認手続きを経なければ執行できません。